薔薇の剪定を行っていると、挿し木にできそうな枝が手に入ることが多々あります。

特に春の1番花の後や夏剪定の時期は、伸びた薔薇の枝を剪定しますので、丈夫で太い枝の部分を入手することができます。そんな挿し木ができそうな丈夫な枝が手に入ったら、挿し木をしてみたくなりませんか?

登録品種の薔薇は、挿し木で増殖させたものを販売することは種苗法で禁止されていますが、個人の趣味として家庭内で楽しむ分には特に違法にはなりません。

この記事では、私の大好きな薔薇のガブリエルの挿し木に挑戦をしてみましたので、その過程や結果を紹介していきたいと思います。

実は挿し木に初挑戦です

薔薇の栽培を始めてから、挿し木と言う方法で薔薇の苗の数を増やすことが出来ることは把握していました。しかし、これまで薔薇の挿し木を本気でやってみようと思ったことがありませんでした。

理由は簡単で、挿し木で薔薇の株を増やしたとしても、その株を置く場所が無い…

私の住む家は、それほど大きな家ではないので、広い庭などもありません。限られたスペース、限られた花壇で薔薇の栽培を楽しんでいます。そのため、薔薇の数が増えてしまうと、逆に困る場面も多くあります。

「不要になったら処分すれば良い」という考え方もあるのですが、薔薇も生きている植物なので、出来れば可能な限り長く育ててあげたいと思う心があります。

そのため、無暗に数を増やすことはしたくなかったですし、出来れば様々な品種の薔薇を育てたかったので、挿し木とは縁が無かったのです。

しかし、一度くらい挿し木にチャレンジをしてみようと思い、2020年の夏剪定の時に「ガブリエル」と「イングリッド・バークマン」の挿し穂を用意して、挿し木を実施してみました。

薔薇の挿し木で準備するもの

薔薇の挿し木は実施したことは無かったのですが、実は別の植物の挿し木を試したことはありました。今回は、その時に用意していた挿し木のセットをそのまま流用したいと思います。

一つ目は、挿し木に用いる土です。一般的に、薔薇の挿し木は赤玉土や鹿沼土を用いて行う場合が多いようですが、今回はわざわざそれらをの土は用意せず、家にあった「さし芽・種まきの土」を流用しました。

上の写真にあるような、挿し木専用の土は、ガーデニングコーナーでも500円くらいで販売されているので、一袋持っておくと便利かと思います。もちろん、赤玉土や鹿沼土が余っている方は、それを使えば良いと思います。

次に、挿し木を行うための小さな鉢です。今回用いたのは、家に余っていた水耕栽培用の小さな鉢です。鉢はプランターの方が良いかと思いますが、正直なところ、個人的には土が入り排水性があれば何でもOKだと思います。実際、上の写真の黄色とピンクの鉢は、水耕栽培用のミニ鉢です。

最後は挿し木用の薔薇の茎ですね。これが無いと始まりません。今回は「ガブリエル」と「イングリッド・バークマン」の2種類の挿し穂を用意しました。挿し木を成功させるには、1つの品種に対して複数本用意すべきですが、今回は各1ほんずつの用意となります。各1本ずつしか無い理由は、夏剪定であまり良い挿し穂が無かったためです…。

挿し木に使う枝については、出来れば葉の付いているものが望ましいと思います。挿し木と言えど、葉が光合成を行えた方が、根の発生や新芽の発生などを助けることが出来るためです。もちろん、茎の中にある葉緑体でも光合成は起こりますが、元気な葉で光合成を行えた方が効率が良いです。

また、5枚葉や7枚葉の付いている枝を用意することをお勧めします。3枚葉しかない茎よりも、7枚葉の付いている茎の方が太く丈夫な茎になるので挿し木から新芽が出てくるときも安心できます。挿し木の枝が細いと頼りないですよね…。

薔薇の挿し木の手順

では、挿し木の手順について、詳細を写真とともに紹介したいと思います。

薔薇には花期の違いで四季咲き・返り咲き・一季咲きがあり、木立性やつる性などの樹形による違いもあります。

しかし、挿し木の方法は基本的に変わらないですので、以下で紹介する方法で様々な薔薇の品種を挿し木にできます。

手順① 挿し穂の葉を半分に切り水を吸わせます

まず最初に行うことは、挿し木に使う枝の葉を半分にカットします。

何故、葉を半分にカットするかと言うと、葉は蒸散によって茎や葉の中の水分を空中に放出しています。しかし、挿し木に使う枝には根が無いため、水分を吸い上げる能力が弱い状況です。

茎の中にある導管で水分を吸い上げることは確かですが、根が無い状況では蒸散による水分消失量の方が多くなると、挿し木の枝の中で水分のバランスが崩れてしまい、挿し木が成功する確率が下がってしまう懸念があります。

そのため、葉を半分にカットして蒸散の量を減らすようにします。

また、挿し木の苗には十分に水を吸わせるため、水に1時間ほど浸しておくようにします。これも、土に植えた後にしばらくは上手く水分を吸い上げることができないので、しっかりと最初に水分を与えておくべきという背景があります。

手順② 土を簡単に洗って鉢にセット

挿し木に使う土ですが、細かな土がかなり含まれておりますので、簡単に洗うようにしています。

洗うと言っても、ザルに入れて洗うのではなく、鉢に入れた後に細かな土が消えるまで水を注ぐという方法です。

挿し木だけではなく、薔薇の鉢植えを新しく用意する時にも、最初の水やりは細かな土が流れ出るまで与えると思います。挿し木の場合には、土に植えた後に大量の水を与えることはできないので、事前に細かな土を流しておきます。

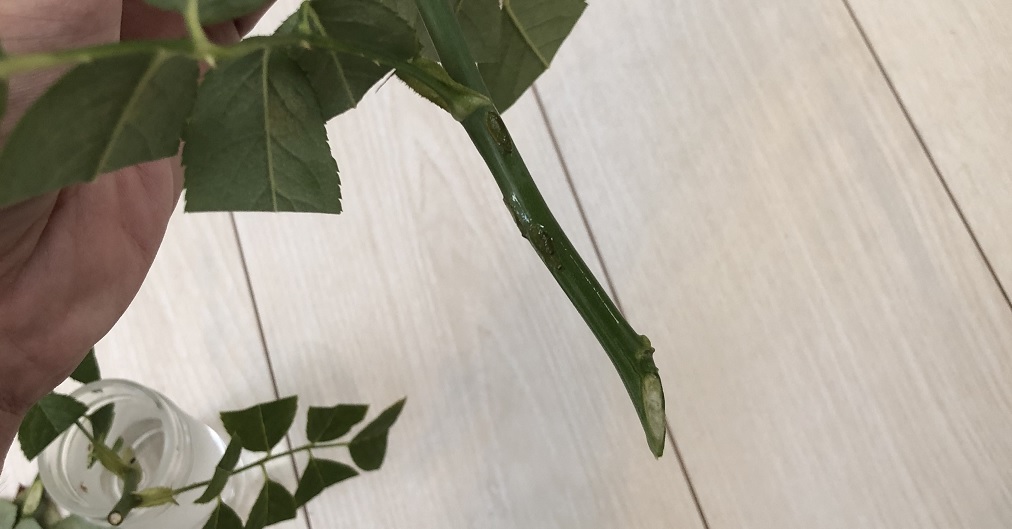

手順③ 土に挿す側の茎を斜めに切断する

次の手順は、下の写真の様に、土に植える側の挿し木の茎を斜めに切断します。

何故この作業が必要かと言うと、理由は2つあります。

挿し木をした後に根を生えやすくするために切り口の断面積を増やしておくこと、そして根が無い時に挿し木の苗が水を吸いやすくするために断面積を増やしておくことです。

根の発生する場所は、茎の表皮の部分では無く、切断面の茎の内部が出ている部分になります。その面積が大きいほど、根の発達が盛んになります。

また、根の無い状態では、水を吸い上げるのは茎の中の導管になります。その導管が表出している面積が大きい方が、水を吸い上げる能力も高くなります。

勿論、土に埋める場所を斜めに切断しなくても、挿し木が成功すれば根は張ります。その成功確率を少しでも上げるための作業になります。

茎を斜めに切る時には、出来れば切れ味の良いナイフやハサミを使ってください。切れ味の悪い刃物を使うと、茎を潰してしまう危険性があります。

手順④ 挿し穂を土に植えます

挿し木の苗にしっかりと水を吸わせたら、土に植えていきます。

刺す深さは、茎がグラグラしない程度の深さにしました。植える深さが浅いと挿し木が倒れてしまったり、土が乾いてしまって水が吸えない原因にもなります。

分かりやすいように、ピンク色の鉢に深紅の薔薇のイングリッド・バークマン、黄色の鉢にガブリエルを挿し木しました。

挿し木の管理方法について

挿し木の管理方法として最も重要なのは、適度に土を湿らせておくことです。

根が無い状態の挿し木の苗になるので、水を吸い上げる能力が弱い状態ですし、根を伸ばして水分を探しに行くこともできません。

全ては私たち人間の水やりの管理にかかっていると言っても過言ではないです。与え過ぎは駄目ですが、適度に土が湿った状態を維持することが必要です。

また、根がしっかりと出ていない時期は、直射日光は避けるべきです。直射日光に当たると葉の温度が上がり、蒸散による水分放出が増加します。根がしっかりと張っていない状態では、上でも記載した通り、水分が挿し木の中から無くなってしまう危険性があります。

挿し木の苗に根が出てきて、水を吸い上げる能力が上がるまでは、明るい日陰などで管理すべきです。今回の挿し木では、しばらくは明るい窓辺で管理することとします。

また、挿し木の苗は根がしっかりと出てくるまでは触らないようにします。根が張るまでは、無暗に動かすと水分を吸い上げる邪魔をしてしまいます。挿し木の状態を触って確認したいという気持ちは分かりますが、最低でも1か月くらいは挿し木の苗に触れないように管理する方が無難だと思います。

培養土でも挿し木はできるの?

市販の培養土でも挿し木は可能です。

実際に私の両親は、培養土で薔薇の挿し木に成功して、挿し木苗が花を咲かせるところまで育てることに成功しています。

ただ、培養土の中には細菌も含まれているという観点で、挿し木の苗を病気に感染させないという点ではお勧めできないと思います。

挿し木専用の土で育て、根がある程度育った段階で培養土での栽培を開始するという方法の方が、安全に苗を育てるという観点で成功率を上げるのだと思います。

ガブリエルの挿し木に挑戦 (2020年の秋編)

ここからは、挿し木を行ったガブリエルの成長過程を記録していきたいと思います。

挿し木って、成長しているのか否か…発根しているのか否かがわかりにくいので、成功しているのか失敗しているのか心配になりますね…。

10日後に挿し木の葉が枯れ落ちました

挿し木を開始して、1週間くらい経った時に少し葉の色が黄色くなっていることに気付きました。

毎日、土が湿っていることを確認して、水枯れの無いように管理していたのですが、10日後には全ての葉が枯れ落ちてしまい、枝だけが残っている状態となりました。

この状態になると、ちょっと心配です…完全に挿し木が失敗しているのではないかと思われますが…どうなんでしょう…?

とりあえず、挿し木の茎は緑色を保っているので、しばらく様子を見てみようと思います。水分が足りないことも考えられるので、霧吹きで挿し木の茎にも直接水分を吹きかけるようにしました。

15日後に新芽の芽吹きを確認!

葉が完全に枯れ落ちてから5日ほど経ったのですが、何とガブリエルの挿し木から新しい芽が出ていていました。

葉が完全に枯れ落ちて、挿し木が失敗したと思っていたので、新芽が出ているのを見た時にはかなり驚きました。

私の予想ですが、葉が枯れ落ちたのは水分の蒸発を防ぐことと、新芽の準備が始まり、薔薇の挿し木が自分で葉を落とすことを決めたのではないかと思います。

もう一つのイングリッド・バークマンの挿し木ですが、こちらも少しだけ成長点に新芽が膨らんでいる状態になっていました。

新芽が出てきているということは、挿し木が順調に成長していることの証ですね。まだ頑丈な根は出ていないと思いますので、茎を触らないように管理します。

1カ月後に枝が枯れ落ちました…つまり失敗です…

分かっていましたよ…ガブリエルの挿し木が難しいことくらい…

でも、少しでも望みがあれば…と思い挑戦したわけです。

しかし、その望みが実らず、1カ月後に枝が茶色くなり枯れ落ちました…。発根もありませんでした。

原因としては、冬の寒い時期に差し掛かっていたので、挿し木が活発に活動をせず発根が無かったような状況と考えられます…。

また、イングリッドバークマンは発根まで確認でき、培養土に植替えて越冬させることとしました。

このままでは終われないので、2021年の春にガブリエルの挿し木に再挑戦します!

再びガブリエルの挿し木に挑戦 (2021年の春編)

さて、ここからは2021年の春にガブリエルの挿し木に再挑戦した時の内容を記事にしたいと思います。

昨年のガブリエルの挿し木の失敗から、色々な事を考えて2021年の春の開花を迎えました。

そして、2021年春のガブリエルの1番花が咲き終わったので、その剪定した枝を使って再び挿し木にチャレンジです。

昨年の秋にはガブリエルの挿し木に失敗して苦い思い出があるので、今回は少し工夫をしてチャレンジしてみました。

さて、結果はどうだったのでしょうか?

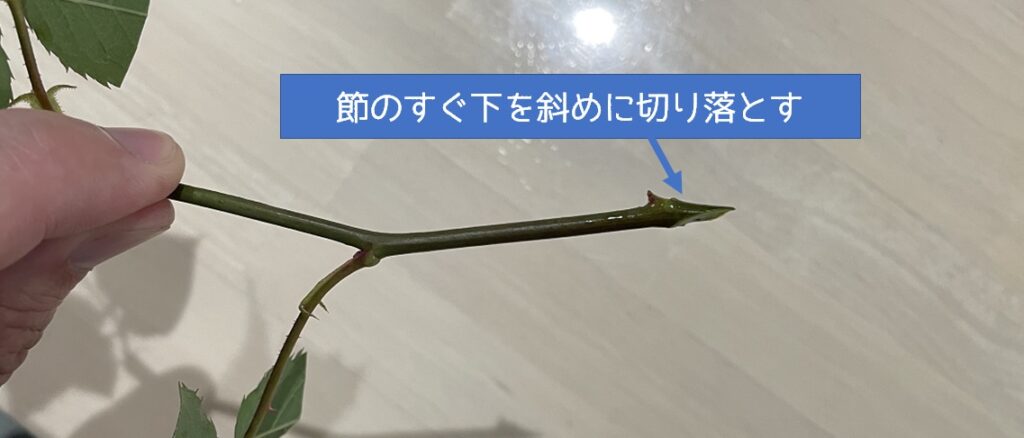

工夫したのは切り口を節の近くに持ってくること

昨年の秋に比べて、一つ工夫をしたことがあります。

それは、土に埋める部分を節 (発芽点) の近くにしたということです。

発芽点は新しい芽が出てくるポイントですが、それだけ細胞の活動が活発なのだろう!と勝手に考えて、この方法を思いつきました。

下の写真が例になりますが、節のすぐ下の部分を斜めに切り落として、挿し穂にします。

挿し木開始から3日後

挿し木を開始してから3日後になりますが、葉の付け根にある発芽点が膨らみ始めました。

つまり、新しい芽が出てきているということになります。

挿し穂が活動をしている証拠でもあるので、この時点では特に問題は無さそうな印象です。

挿し木開始から1週間後

上の写真で新芽が膨らんだ部分から、いくつもの葉が展開し始めました。

かなり急速に葉が出て来たので驚きましたが、順調に新芽が育ち始めています。

しかし、昨年はこの状態で枯れ落ちてしまうという結果だったので、まだまだ安心はできません。

挿し木開始から2週間後

挿し木開始から2週間後の様子が次の写真になります。

もう、やばいですね…失敗の二文字がまた頭をよぎります…。

葉が枯れ落ちること自体は、挿し木の成長ではあることですが、茎の色も変色してきました…。

挿し木開始から3週間…結果は…

上の写真でお察しの通りだと思いますが、今回のガブリエルの挿し木も失敗です。

難し過ぎる…ガブリエルの挿し木…。

ガブリエルは樹勢が弱く繊細な薔薇なので、挿し木には向かないことは容易に想像は付くのですが、何とか成功させたいという思いでチャレンジしましたが…今回も駄目でした…。

ただ、このままでは終われないですよね…剪定した時に良い枝があれば再々挑戦します!!

本記事のおわりに

この記事では、ガブリエルとイングリッド・バークマンの2種類の薔薇を用いて、薔薇の挿し木の方法を紹介させていただきました。

挿し木は個人で楽しむ分には種苗法に抵触することはありませんので、薔薇を楽しむ一つのジャンルかと思います。ただ、私の様に、鉢の数を増やしたくなければ、行わない方が良いかと思います。

挿し木の方法は簡単で、挿し木用の土に挿し木の枝を植えて、土が乾かないように日々の管理をするだけです。

お気に入りの薔薇があれば、挿し木で増やすことで、一方が枯れてしまったり病気になってしまった場合のバックアップにもなります。

ただし、ガブリエルの様な樹勢の弱い薔薇は挿し木が非常に難しいことを実際に感じました。

ただ、理系の私としては、何とかして最適な条件を見出して成功に導きたいと思っています。まだまだ、私のガブリエルの挿し木挑戦は続きます!!

薔薇を趣味にしている皆様、一度挿し木にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?